東京証券取引所プライム市場に上場する㈱サイゼリヤ(証券コード:7581)の業績が好調です。

2025年10月15日に公表された2025年8月期の最終利益は11,164百万円と、過去最高益となりました。さらに、2026年8月期は最終利益12,400百万円の業績予想を立てております。実現できれば3期連続の最高益となります。

株価も2025年に入ってから5,000円を超えており、2008年の1,000円台から5倍となっています。

業績向上の要因を同社の経営管理の側面から考察します。

同社はコスト管理を徹底的に行い、業務の効率化・生産性向上を常に目指してきました。食材の品質を犠牲にせずとも(食材の値切りはしない)、利益を生み出せる体制を構築してきました。

業績が向上した要因をまとめると、売上の伸長(客数の増加)に加え、これまで培ってきたコスト管理のノウハウをさらに磨き上げたことにあります。その結果、収益が増加する一方でコストの増加を最小限に抑えることができ、売上の拡大とコストの微増が最高益達成に寄与しました。

生産性と高めるという経営方針は正垣泰彦会長が実践してきたことであり、2代目社長の堀埜一成氏、現社長の松谷秀治氏にも引き継がれております。したがって、今後も同社の好調な業績は維持されることが予想されます。

結論

- 出店基準としてROIが30%、最低でも20%以上という明確な方針のもと、店舗を出店している。

- 管理者に明確な業績責任が課せられている。店長の責任は経費のコントロールであり、達成できない場合は降格となる。

- 店長を支援するエリアマネジャーがおり、来客数の予測データなどを伝達することで経費コントールの精度を高めている。エリアマネジャーには担当エリア店舗の営業利益の達成責任がある。

- 人時生産性を重要指標としており、粗利で6,000円/時間を目標としている。

- エンジニアリング部が日々業務効率化を考え、「最短の作業手順」を全店舗に展開している。

同社の沿革

サイゼリヤの歴史は、創業者である正垣泰彦氏(現代表取締役会長)が、レストランの個人店舗「レストラン サイゼリヤ」を1967年7月に開業したことにはじまります。

1973年5月に、将来の多店舗化を視野に入れて組織を法人化し、株式会社マリアーヌ商会を千葉県市川市に設立しました。多店舗化の推移として1994年に100店舗、2001年に500店舗、2011年には1,000店舗を達成しました。

1992年9月に、商号を株式会社サイゼリヤに変更しております。

同社は早い段階から、複数の店舗の調理を一つの大規模な中央施設に集約する方式を模索してきました。この方式は店数が3店目になった時からはじまりました。店舗の中に厨房スペースが大きな物件があったので、1店舗にセントラルキッチンを作りました。そこから2つの店に下準備を済ませた食材(半加工品)を運ぶ方式をとります。

店の数が十数店舗になったころに、食品業界大手に同社専用のプライベートブランド(PB)として、ソースやドレッシングの製造を依頼しました。

最終的には、サイゼリヤはカミッサリー(工場)を作り、そこから店舗に加工済みの食材を送る体制を構築しました。

なお、セントラルキッチンは「料理人」が中心であるのに対し、カミッサリーは「生産管理技術者」があらゆることを決めていく点に違いがあります。

現在は、国内に5つの工場を保有しております。1997年10月に吉川工場(埼玉県)、2001年3月に神奈川工場、同年5月に福島精米工場、2003年4月に兵庫工場、2013年1月に千葉工場を建設しました。すべての工場が現在も稼働しております。

海外にもオーストラリアの製造子会社(SAIZERIYA AUSTRALIA PTY.LTD)と、広州サイゼリヤ食品有限公司で食材の製造等を行っております。

2003年6月からは海外に進出しております。最初に進出したのは中国・上海でした。進出の理由は中国の消費者に、安価なイタリアン料理を提供できるから、一般市民の食文化を豊かにできると考えたことです。また、従業員にも今までより高い賃金を支払うことができ、それが回りまわって中国の労働者の賃金水準を引き上げることにも貢献できると考えたためです。

2024年8月現在は、国内1,038店舗、アジア556店舗の合計1,594店舗を運営しております。

業績推移

同社の業績推移を有価証券報告書、決算短信を用いて確認します。金額の単位は百万円です。

| 売上高 | 経常損益 | 最終損益 | |

|---|---|---|---|

| 2025年8月期 | 256,714 | 15,805 | 11,164 |

| 2024年8月期 | 224,542 | 15,585 | 8,149 |

| 2023年8月期 | 183,244 | 7,949 | 5,154 |

| 2022年8月期 | 144,275 | 10,774 | 5,660 |

| 2021年8月期 | 126,513 | 3,455 | 1,765 |

| 2020年8月期 | 126,842 | △2,091 | △3,450 |

| 2019年8月期 | 156,527 | 9,731 | 4,980 |

| 2018年8月期 | 154,063 | 8,895 | 5,074 |

| 2017年8月期 | 148,306 | 11,885 | 7,496 |

| 2016年8月期 | 144,961 | 9,134 | 5,505 |

| 2015年8月期 | 139,277 | 8,004 | 3,774 |

| 2014年8月期 | 125,618 | 5,917 | 1,193 |

| 2013年8月期 | 110,428 | 8,450 | 3,937 |

| 2012年8月期 | 104,235 | 10,526 | 5,471 |

| 2011年8月期 | 99,860 | 5,874 | 5,874 |

売上高は緩やかな右肩上がり推移となっております。売上高の伸びが緩やかなのは、同社の店舗はすべて直営店であるためです。2012年に売上高1,000億円、2024年に売上高2,000億円を達成しました。

2022年8月期に売上高が減少し、経常損失、最終損失を計上しているのは、コロナ禍による来客数減少の影響です。

2025年8月期は、過去最高の売上高、経常利益、最終利益を達成しております。

赤字を計上したのはコロナ禍の2022年8月期のみであり、14期で黒字を計上しています。安定的に黒字を計上できる仕組みを構築していることがうかがえます。

出店戦略

ここからは、現代表取締役会長の正垣泰彦氏の書籍を中心に、同社の経営管理の仕組みをまとめます。

同社会長の正垣氏は、新規出店の判断に当たって、ROIの予想が30%、すくなくても20%以上を確保できるかで、出店の判断をすべきと述べております。

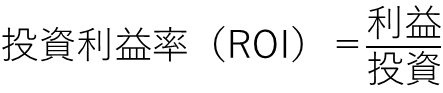

ROIは投資利益率(Return on Investment)を指します。分子には投資から得られる利益、分母には初期投資額を使います。

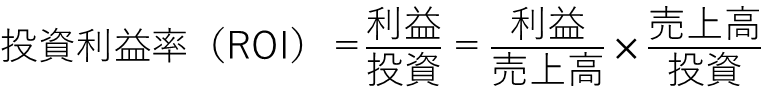

また、投資利益率は利益率と回転率に分解することができます。

ROIを高めるためには、売上高利益率を向上させるか、回転率を高めればよいことが分かります。

出店判断のROIを計算するのであれば、店舗が稼ぐ営業利益(店で働く人の給料・残業代も含める)が分子であり、店舗の初期投資額が分母になります。

ROIの目標値を達成するために重要なのが無駄な投資をせず、設備投資の額(投下資本)を可能な限り減らすことだ。内装や厨房機器、保証金など新規出店のコストはその気になれば半分にできるケースは多いと私は思う。内装にこだわらなければ、お客様が来ないという人もいるが、それは違う。お客様が怒って再来店しなくなるのはクレンリネス(清潔感)に問題があるときだ。・・・そして、投資コストと同じく抑えなければならないのが、家賃だ。

正垣泰彦(2016)『サイゼリヤがおいしいから売れるのではない 売れているのがおいしい料理だ』日経ビジネス文庫。

出店に当たっては投資額を低く抑える工夫が求められます。

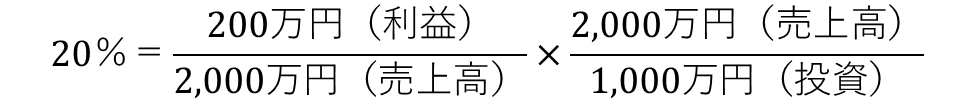

ROIを20%以上にするには、たとえば営業利益率を10%以上、売上高を投資の2倍以上にすると達成できます。

したがって、投資を行う際の判断基準として、その投資をすると、売上高が2倍増えるかが目安となります。

店長の責任

店長は店舗の責任者です。

同社は店長に売上目標を課しておりません。売上は「立地」「商品」「店舗面積」で決まると考えるためです。売上の責任は商品開発や店舗の立地を決める本社にあります。

店長の責任は店舗で発生する経費をコントロールすることです。

特に大きな経費が人件費です。来客数を予測してアルバイトのシフトを組み、無駄な支出を出さないようにします。

来客数の予測は週単位で行います。1日単位だと短すぎ、1カ月単位だと予測の精度が粗くなるため、1週間という単位をとっております。

サイゼリヤの店長にとっての最重要の仕事は、過去の売り上げ推移から予測される来店客数と、店舗スタッフの能力から算出される1週間単位のスタッフの総労働時間(1週間分の人件費)内で、月曜日から日曜日までの人員配置を決め、それを守ることだ。これを「稼働計画」と呼んでいる。

稼働計画を達成するために、店内での仕事を、接客や調理のように「来客数に応じて増減する仕事」、掃除のように「来客数と関係なく毎日する仕事」、さらに「週1回で済む仕事」や「月1回で済む仕事」などに分けて考えるのが基本だ。予想に反して、お客が少ないときに、倉庫の整理など「週に1回で済む仕事」などを前倒しで済ませることで、人件費を節約できる。これで固定費(人件費)を変動費に変えられる。

正垣泰彦(2016)『サイゼリヤがおいしいから売れるのではない 売れているのがおいしい料理だ』日経ビジネス文庫。

稼動計画はあくまで計画なので計画よりも来店数が少ない場合もあります。そのときに、お客がいなくてもやるべき仕事を先取りして行います。

店長に求められるのはアルバイトに手あまり時間ができないように、効率的に作業を分担させることです。段取りの力が必要です。

なお、「責任」という言葉には重い意味合いがあります。

経費の数値目標は「達成できたらいいな」という願望ではなく、「絶対に達成しなければならない」最低限できるはずの額にすべきという考えです。そして、具体的な数値目標を担当者たちに割り当て、責任を持たせます。

最近の業績推移から見て、「この数値目標を達成できなければ、降格・左遷もやむを得ない」と担当者自身も納得するような手堅い目標を定め、その目標達成のために最低限やらなければならない事項も決めておけば、責任の所在が明確になる。

正垣泰彦(2016)『サイゼリヤがおいしいから売れるのではない 売れているのがおいしい料理だ』日経ビジネス文庫。

サイゼリヤでは、1年間に店長の5%が降格し、店長補佐に戻るという記述があります。管理職には、それだけ厳格な責任が課されていることがわかります。

裏を返せば公平な評価が社内で行われているということです。責任を果たせている管理者にとっては自分の働きが正しく評価されていることになりますし、責任が果たせなかった管理者も、何が降格の原因であったのかが明確であり、納得がいきます。

人時生産性

生産性を高めることを大切にしている同社が重視する指標に人時生産性があります。

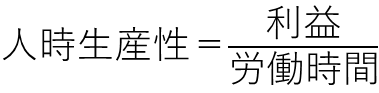

人時生産性は売上高や利益を分子にとり、労働時間を分母にとる指標です。

人時生産性により、1時間あたりの稼ぎを把握することができます。

同社では、1日に生じた店舗の粗利益を、その日に働いていた従業員全員の総労働時間で割ったものを人時生産性としています。

粗利益は売上高から売上原価を差し引いて計算します。粗利益は売上総利益に相当する利益です。同社の場合はカミッサリーからの料理の仕入値が店舗にとっての売上原価です。粗利益から店舗で発生する人件費、水道光熱費や家賃などの経費を賄うことになります。

例えば、1日の売上高が10万円で粗利益が65%なら、粗利益は6万5千円です。従業員の労働時間の合計が25時間なら、6万5千円÷25時間で人時生産性は2,600円になります。

サイゼリヤの場合、人時生産性は1時間当たり6000円を目標としている。店長たちには効率的に働くことで人時生産性を5000円~6000千円にすることを求めている。

サイゼリヤで行っていることの1つが、生産性の高い店と低い店を比較することだ。生産性の高い店で行ているおい部分をまねて、生産性が低い店の無駄な点をなくす。

正垣泰彦(2016)『サイゼリヤがおいしいから売れるのではない 売れているのがおいしい料理だ』日経ビジネス文庫。

人時生産性が高いと、従業員に支払う給料も上げることができます。同社は外食事業のなかでも平均給与は高いです。2024年8月31日現在の従業員の平均給与は689万円です。20年前の2004年の給与は519万円であったことからも、生産性を高め続けて、従業員に給与を還元してきたことがうかがえます。

エリアマネジャー

商圏内の変化を探り、対策を考えるのがエリアマネジャーの仕事です。エリアマネジャーは店長5~6人につき一人の割合で置かれます。

エリア内の変化を把握しつつ、同時に店長の仕事である「稼働計画」「施設の保全(クレンリネス)」「従業員の教育」などについて指導するのもエリアマネジャーの役割です。

エリアマネジャーは担当するエリア全体の経費をコントロールしていきます。これくらいの売上高なら、望ましい経費の額はこれくらいで、営業利益はこれくらいという理論値を算出できます。あるべき営業利益額に近づけていく責任をエリアマネジャーは担います。

競合店の出現で、曜日・時間帯別にどの程度、客数が減ったのかを把握し、客数が減った曜日・時間帯の担当スタッフを減らすことで人件費を減らさなければならない。

当社では、こうした経費のコントロールの精度が高くて、的確な報告・提案ができるエリアマネジャーが、本部スタッフなど次のステップに上がっていく。

雨が降ると客数が減る店もあれば、SC内にある店のようにかえって客数が増える店もある。店の周囲の環境変化は多様だ。何が問題点で、どうすべきなのか仮説を立て、検証し続けなければ、経費をコントロールする精度は上がっていかない。

正垣泰彦(2016)『サイゼリヤがおいしいから売れるのではない 売れているのがおいしい料理だ』日経ビジネス文庫。

エンジニアリング部

エンジニアリング部は、サイゼリヤの2代目社長である堀埜一成氏によって2009年10月に立ち上げられました1。

エンジニアリング部の役割は、ある作業に対してその時点で考え得る「最短の作業手順」を開発し、全店に展開することです。

仮に店舗で行われる1日の業務を30分短縮させることができれば、年間で約3億円程度のコストを削減できます(1,594店舗×30分×365日で年間29万時間削減。29万時間×時給1,050円)。

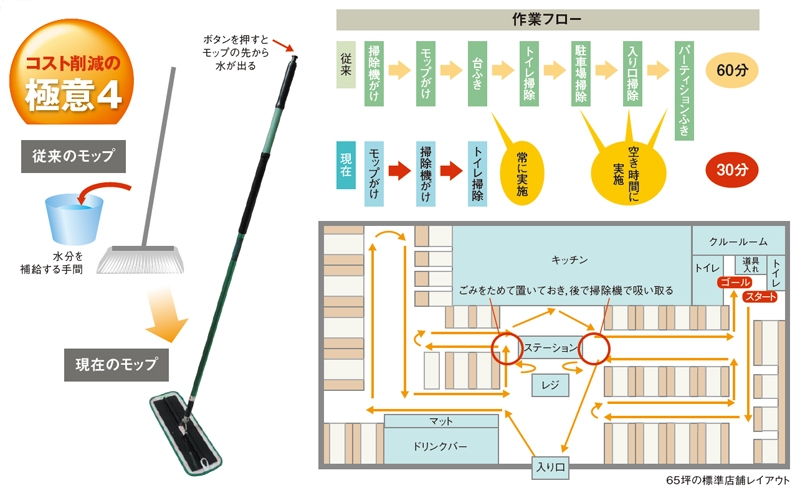

例えば最短の作業手順を以下のように考えます。

同部が最短の作業手順を考えるとき,優先して取り掛かるのが「固定作業」である。固定作業とは,毎日の営業で必ず一定の割合で発生する作業のこと。カイゼン活動をするとなると,得てして工数が急激に上昇するピーク時の作業カイゼンを先に手掛けたくなるが,「ピーク時よりも固定作業を削減した方が業績にもろに効く」(堀埜氏)。例えば,固定作業の1つである「開店前準備作業」の時間を減らせば,営業活動に支障なく,その分の人件費を減らせるわけだ。

開店前準備作業の1つに清掃作業があります。

出典:https://xtech.nikkei.com/dm/article/FEATURE/20110912/198123/?SS=imgview&FD=6332493

従来の開店前清掃の手順は、掃除機がけ、モップがけ、台拭き、トイレ掃除、駐車場掃除、入口掃除、パーテーションふきという作業を行っておりました。所要時間は60分です。

エンジニアリング部が目をつけたのは、従来の清掃で特に時間をかけていた掃除機がけ作業でした。

エンジニアリング部は機能分析という手法で掃除機というハードがどんな機能を担っているのかを分析します。

その結果、掃除機には、「フロアの上にあるごみを吸引という手段を使って掃除機の中に移動させている」機能があるという結論が導き出されました。

掃除機で吸引しているごみの大部分は砂やほこりといった小さなごみが大半を占めていることがわかりました。小さなごみであれば、吸引という手段で移動しなくても、モップで移動したほうが効率的ではないかと考えます。

そこで、まずモップがけを行い、ごみを1か所に集めます。そのうえで集めたごみを掃除機で吸うという方法に変更しました。

さらに、駐車場のごみ拾いや入り口の窓ふきなどは、朝の掃除に組み込まずに、ランチ後や開店中の空き時間などに実施することにしました。

これらの業務改善の結果、開店前作業を30分でこなせるようになりました。

特定の店舗で実験を行った結果、業務改善策が効果的なものであるという結論になれば、全店舗に横展開していきます。

- https://president.jp/articles/-/6880?page=1 ↩︎

コメント