家電量販店最大手の株式会社ヤマダホールディングスは2020年10月1日に純粋持株会社体制へ移行しました。純粋持株会社とはどのような会社で、なぜ純粋持株会社となったのかを解説します。

結論

- 持株会社は事業持株会社と純粋持株会社の2つの形式があります。

- 従来の㈱ヤマダ電機は事業持株会社であした。

- 家電業界の成長が限界を迎えたため多角化を推し進めました。その結果、複数の事業領域を抱える子会社を持ち、親会社が家電量販事業と子会社の管理を行うことが非効率となりました。

- 純粋持株会社に移行し、親会社である㈱ヤマダホールディングスは、子会社の経営管理・監督を担い、子会社は事業の執行を行います。

- ホールディングスはグループ全体の戦略策定やグループの統制に特化します。

事業持株会社と純粋持株会社

持株会社は、ある会社の株式を過半数以上保有することなどをして会社を支配している会社をいいます。支配する会社を親会社(持株会社)、支配を受ける会社を子会社といいます。

持株会社は、事業持株会社と純粋持株会社の2種類があります。

事業持株会社は、親会社が顧客に製品・サービスを販売するような事業を行い、かつ子会社を保有している会社です。

純粋持株会社は、親会社は子会社の管理をメインに行い、顧客に製品・サービスを販売するような事業は行いません。

純粋持株の形態をとることで、親会社は親会社と子会社を含めたグループ全体としての戦略を策定したり、どの会社を新たに買収して、どの子会社を売却するかなどの意思決定(ポートフォリオ・マネジメント)に注力できます。

事業持株会社としての㈱ヤマダ電機

純粋持株会社となる2022年10月までの㈱ヤマダ電機は、事業持株会社を採用していました。

親会社である㈱ヤマダ電機が家電量販店事業を行います。

2011年度までの㈱ヤマダ電機が保有する子会社の事業は家電製品の販売がメインです。たとえば㈱ダイクマ,サトームセン㈱、㈱星電社などが子会社です。

2011年度の連結売上高は2,153,259百万円,個別の売上高は2,107,014百万円です。個別の売上高と連結売上高がほとんど変わらない理由は、㈱ヤマダ電機が家電製造メーカーから大量に商品を仕入れて、それを子会社に販売しているためです。また、子会社と比較して㈱ヤマダ電機が顧客に対する販売額が大きいためです。

2012年度になると、新たにエス・バイ・エル㈱を子会社にする。エス・バイ・エル㈱は買収当時、創業60周年老舗住宅メーカーです。

2013年度は、住宅設備機器の製造・販売を行う㈱ハウステックホールディングスを完全子会社しました。

2019年度は、パーソナル少額短期保険株式会社(現 ㈱ヤマダ少額短期保険)の株式取得や㈱ヤマダライフ保険の設立などを行っています。

2020年度は、家具の仕入れと販売を行う㈱大塚家具を子会社にしています。

このように、2012年度以降は事業領域の多角化を推し進めていることが分かります。事業の多角化の理由は次の業績の推移をみるとわかります。

㈱ヤマダ電機の業績の推移

㈱ヤマダ電機が持株会社へ移行した理由は家電流通業界の成長が限界を迎えたことにあります。

㈱ヤマダ電機の連結売上高と店舗数の推移を下記に示します。金額の単位は百万円です。

| 年度 | 連結売上高 | 店舗数(直営+子会社) |

|---|---|---|

| 2000年度 | 332,169 | 109店舗 |

| 2001年度 | 471,246 | 131店舗 |

| 2002年度 | 560,881 | 146店舗 |

| 2003年度 | 793,829 | 201店舗 |

| 2004年度 | 939,137 | 227店舗 |

| 2005年度 | 1,102,390 | 265店舗 |

| 2006年度 | 1,283,961 | 300店舗 |

| 2007年度 | 1,443,661 | 338店舗 |

| 2008年度 | 1,767,818 | 494店舗 |

| 2009年度 | 1,871,828 | 527店舗 |

| 2010年度 | 2,016,140 | 563店舗 |

| 2011年度 | 2,153,259 | 600店舗 |

| 2012年度 | 1,853,454 | 698店舗 |

| 2013年度 | 1,701,489 | 972店舗 |

| 2014年度 | 1,893,971 | 985店舗 |

| 2015年度 | 1,664,370 | 1,016店舗 |

| 2016年度 | 1,612,735 | 947店舗 |

| 2017年度 | 1,563,056 | 955店舗 |

| 2018年度 | 1,573,873 | 970店舗 |

| 2019年度 | 1,600,583 | 975店舗 |

| 2020年度 | 1,611,538 | 990店舗 |

㈱ヤマダ電機の売上高の推移をみると、2000年度から2011年度にかけて右肩上がりでの増収となっています。

2000年度の売上高が約3,300億円で5年後の2005年度には1兆円の売上高を達成しています。さらに2010年度には2兆円を突破し、翌2011年度には過去最高の売上高を達成しました。

2012年度以降は売上高が減少傾向です。その後9年間は売上高を増減させながら、持株会社へ移行する前年度を迎えます。

なお、店舗数も2000年度から2015年度まで増加しておりましたが、2015年度の1,016店舗から、その後は減少に転じています。

2011年度までの㈱ヤマダ電機は家電製品の仕入れ販売で成長を続けてきました。会社の方針は店舗を増やして売上を上げることにあったと考えられます。

そのためには個別組織である㈱ヤマダ電機を成長させることに加えて、家電量販店を営む会社を子会社にしてきました。2000年度以降の店舗の増加が、会社規模の拡大を目指してきたことを裏付けています。

しかし、成長が頭打ちになったため別の事業を展開する必要性を感じたのでしょう。それが2012年度以降の事業の多角化につながっていると考えられます。

純粋持株会社としての㈱ヤマダホールディングス

㈱ヤマダ電機が純粋持株会社になった理由は、多角化への対応にあると考えられます。

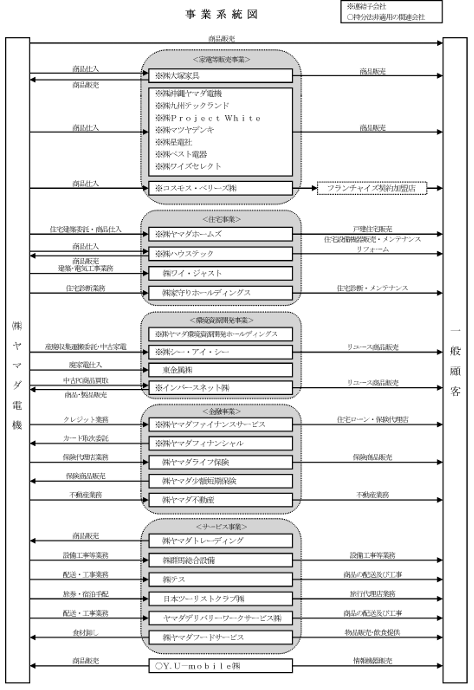

下記の図は、2020年3月31日の事業持株会社時代の㈱ヤマダ電機の事業系統図です。㈱ヤマダ電機は家電等販売事業を始めとして、住宅事業、環境資源開発事業、金融事業、サービス事業など様々な事業を行う子会社を抱えています。

親会社である㈱ヤマダ電機は自身の本業である家電量販店事業を営みながら、他の子会社の管理を行っていく必要があるわけです。グループ企業が独立性の高い組織となるため、グループ全体を統一的にコントロールすることが難しくなっていきます。

そこで、純粋持株会社化して、グループ全体を統一的に管理する組織体制にしたと考えられます。

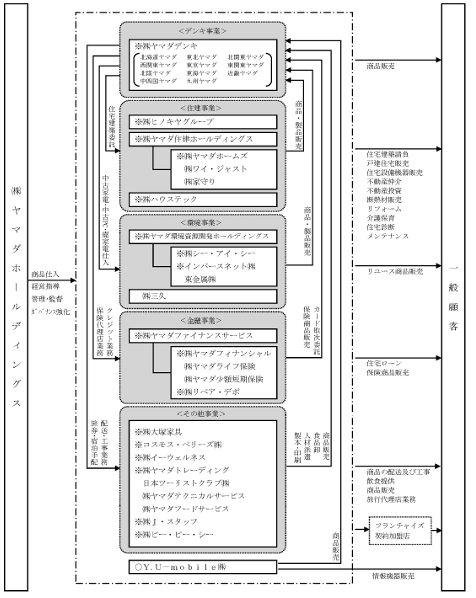

下記の図は2021年7月1日(予定)の事業系統図です。

㈱ヤマダ電機は㈱ヤマダホールディングスになりました。㈱ヤマダホールディングスは、新たに㈱ヤマダデンキという完全子会社を設立し、㈱ヤマダ電機が所有していた家電量販店事業に係わる資産・負債を移転しています。

この組織体制によって㈱ヤマダホールディングスはグループ全体の管理に注力することができます。

純粋持株会社となった理由

2020年3月16日に㈱ヤマダ電機が公開した「会社分割による持株会社体制への移行に伴う分割準備会社設立の決議、吸収分割契約書承認の決議及び定款一部変更(商号変更)の決議に関するお知らせ」を見ていきます。

当社グループが属する家電流通業界は、生活防衛意識の高まりによる消費者の節約志向は根強く、業種・業態を超えた競争の激化により、厳しい状況が続いています。

当社グループは、こうした激しい変化に対応するうえで最も重要なのは、「企業自らが変化していくこと」と考えています。そのため、近年は、「既存ビジネスの強化」に加えて「新市場の開拓」を目標に掲げ、家電をコアに生活インフラとしての「暮らしまるごと」をコンセプトに、家電から快適住空間までトータルコーディネート提案する「住まいる館」を中心とした構造改革を推進し、各種事業価値の向上に取り組んでいます。

同社は家電流通業界が厳しい状況である点を認識しております。

多角化の方向は「暮らしまるごと」を意識してのことでした。例えば住宅事業を行う子会社を取得しましたが、住宅を建てれば、新しい家具や家電が必要になります。この需要を満たすために、買収をした大塚家具の家具を販売したり、㈱ヤマダデンキの扱う家電製品を販売することが可能になります。

引用を続けます。

持株会社は親会社として、経営の管理・監督、当社グループの持続的成長、発展のための経営戦略

の企画・立案をはじめとした総合的な統制に特化することで、今まで以上にグループガバナンスの強化を図り、業務提携、資本提携、M&A 等の事業再編を迅速に行ってまいります。また、各事業会社は、事業責任が明確化された新体制においてそれぞれの事業の業務執行に専念することで、当社グループ全体の経営効率の向上を図り、さらなる企業価値向上を実現してまいります。

親会社である㈱ヤマダホールディングスは子会社の管理やグループ全体が成長するための戦略策定に注力することを狙いとしています。

子会社は自身の事業領域に特化した経営に注力することができます。

参考

ヤマダホールディングス 有価証券報告書

関連記事

コメント